マーク・リボーは、ギタリストという言葉が示す最も自由で、最も奔放な意味でのギタリストです。40年にわたるレコーディング、コラボレーション、そして不協和音を交えた迂回を通して、彼はギターがナイフにも、ささやきにも、武器にも、幽霊にもなり得ることを示し、時にはキューバのダンスバンドにおける単なるリズムマシンにもなり得ることを示してきました。彼のギターの歴史は、技術的な熟練度の羅列ではなく、期待への反抗の記録です。

1954年、ニュージャージー州ニューアーク生まれのリボは、10代の頃、ガレージバンドでギターに出会いました。車のラジオや地下室のステレオから大音量で流れるR&B、ロック、ソウルのレコードをカバーしていたのです。しかし、後に深く印象に残るのは、ハイチ出身のギタリスト兼作曲家、フランツ・カセウスに師事したクラシック音楽の訓練でした。カセウスの指導の下、リボはメロディーとテクスチャーの可能性を探求しました。音楽院での完璧さを追求するためではなく、音楽が文化、記憶、そして痛みをどのように伝えるかを学ぶためでした。

1970年代後半にニューヨークに移り住んだリボーは、混沌と実験の逆風にさらされた。ソウルやR&Bバンドのサイドマンとして活動し、ウィルソン・ピケット、チャック・ベリー、カーラ・トーマスといった伝説のミュージシャンのバックを務めた。しかし、当時からアヴァンギャルドへの憧れは消えていなかった。間もなく、ジョン・ルーリー率いるダウンタウンのジャズ・パンク集団、ザ・ラウンジ・リザーズに加入し、装飾よりも態度を重んじる演奏家としての名声を築き始めた。

ギアとグリット:個性の延長としてのギター

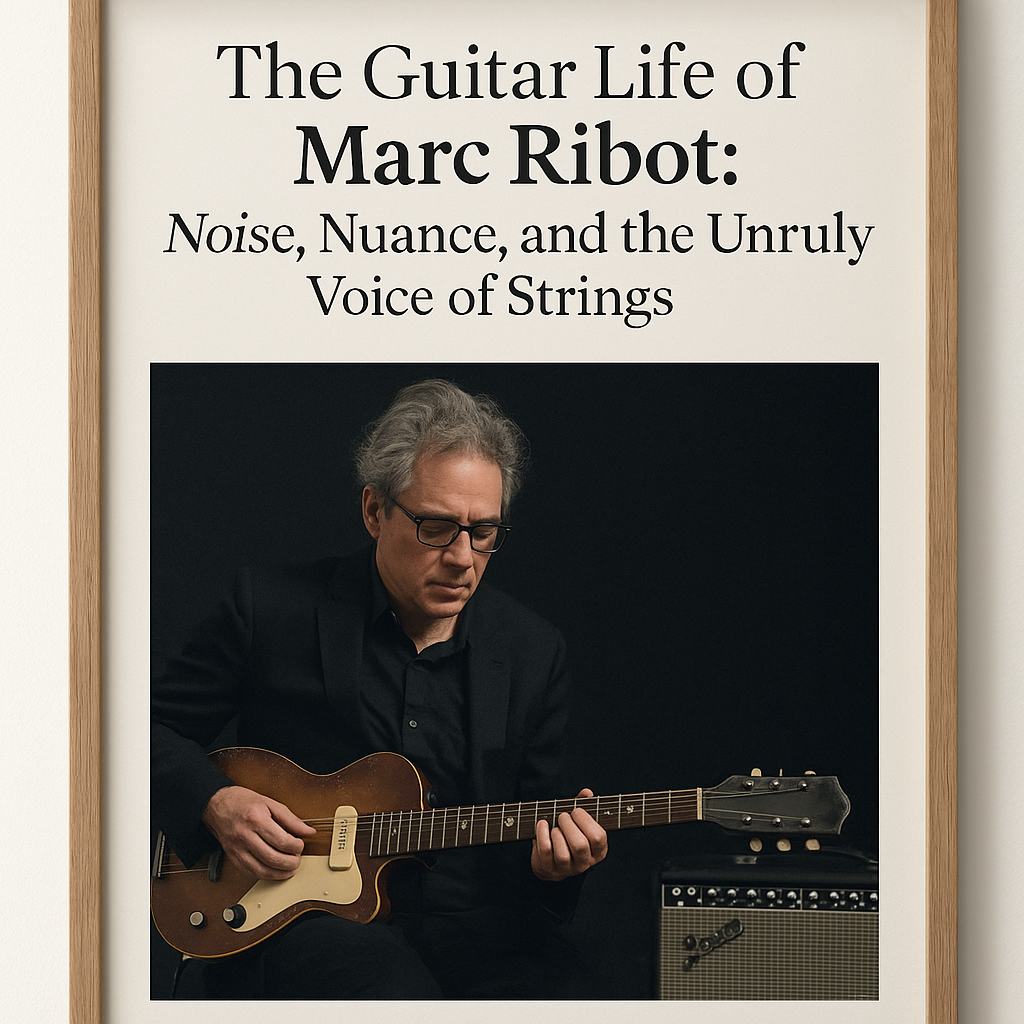

音の純粋さやヴィンテージの伝統を追求する多くのギタリストとは異なり、リボーはしばしば、壊れた音、生々しい音、あるいはその場の演奏に適さない楽器を選ぶ。彼の楽器は、彼の音楽と同様に、簡単に分類できるものではない。

彼が長年愛用してきた楽器の一つが、ハーモニーH44ストラトトーンだ。1950年代に製造された、ショートスケール、シングルピックアップのソリッドボディギターだ。リボーの手にかかれば、H44はもはや遺物ではなく、喉から出るようなメタリックな音色を奏でる導管となる。厚みのあるディアモンド・ピックアップは、ギターというよりアンプのように響く、ふわふわとした、唸るような中音域を生み出す。彼はこれを「パンクギター」と呼んでいるが、繊細なラテンバラードからジャズの探求まで、様々な場面で愛用している。

リボの武器庫におけるもう一つの重要なギターは、 1963年製のフェンダー・ジャガーで、ルートレス・コスモポリタンズのレコーディングや後のソロ作品で頻繁に使用されました。ショートスケール、明るいピックアップ、そしてフローティングトレモロを備えたジャガーは、色褪せた質感と波打つようなきらめきを自在に操りますが、リボはしばしばその魅力をひっくり返し、クリーンなコードではなく、荒々しいハーモニックなスクイーズやパーカッシブな重低音を引き出します。

彼はまた、次のような所持品も所持している。

-

1950年代のハーモニーロケット(生のエレクトリックブルースとキューバンソン用)

-

ギブソン ES-125Tホローボディ(ジャズっぽい音色とフィードバック操作に最適)、

-

フェンダーストラトキャスター(セッションやサイドマンギグで時々使用)

-

そして、彼のアルバム「Plays Solo Guitar Works of Frantz Casseus」で使用された、名前のないナイロン弦のクラシックギター(おそらくトーマス・ハンフリーのミレニアムモデル)です。

増幅に関しては、リボットはしばしば、壊れやすい小型のコンボアンプに惹かれます。彼が使用しているアンプは以下の通りです。

-

1960年代のフェンダーデラックスリバーブは、温かみのあるオーバードライブとタッチへの反応性に優れています。

-

シルバートーン1482真空管アンプ、

-

望ましいざらつきやうなるような音色に応じて、時々 Fender Princeton ReverbやAmpeg Jets を使用します。

エフェクトは最小限に抑えられている。リボットはペダルボードにこだわるタイプではない。MXRのディストーション、時折ディレイやリバーブペダル、そしてダイナミックなスウェルのためにボリュームペダルを使うこともある。しかし、彼のサウンドは主に指使い、タイミング、そして直感に委ねられている。

血を流し、噛み付く音符

リボーのテクニックは、彼自身が認めるように型破りだ。左利きなのに右手で演奏する彼は、楽器との身体的な関係が「ぎこちない」とよく言うが、そのぎこちなさは彼の声の一部になっている。彼は音程を極端に上げすぎ、力を入れすぎ、和音を未解決の倍音のまま響かせたり、ドアをバタンと閉めたように音を遮断したりしてしまう。

彼の演奏は意図的な不完全さに満ちている。バズ音、擦れ音、静寂、そしてオーバードライブされたフィードバックが意図的に用いられている。彼はギターを人間の声に例えたことがあるが、それは叙情的な、あるいはメロディアスな意味ではなく、怒り、悲しみ、そして皮肉を媒介するものとしてである。

『Don't Blame Me 』(1995年)をはじめとするアルバムで、リボーはジャズのスタンダードを、まるで忘れられた言語を解読するかのように解釈している。『 The Prosthetic Cubans』 (1998年)では、アルセニオ・ロドリゲスや1940年代のキューバの若者たちの音楽を、彼自身の鋭い感性を通して表現し、パンクバンドのような緊迫感でトゥンバオのリフを奏でている。そして『Silent Movies』 (2010年)では、孤独な夢のような、忘れがたいサウンドスケープを創り出している。

協力者とカメレオン

リボットは自身のプロジェクト以外にも、驚くほど幅広いアーティストに声を貸してきました。

-

トム・ウェイツは、 『レイン・ドッグス』や『リアル・ゴーン』といった画期的なアルバムに参加しており、リボの鋭くメタリックな音色は、ジャンクヤード・パーカッションとダークなバラードを結びつける音の接着剤となった。

-

エルヴィス・コステロ、スパイクとマイティ・ライク・ア・ローズについて

-

ジョン・ゾーンは、複数の前衛音楽とクレズマー融合プロジェクトで、

-

ロバート・プラント&アリソン・クラウス、ザ・ブラック・キーズ、ネコ・ケース、その他多数。

どのような状況でも、彼のギターは紛れもない存在です。常にきれいというわけではなく、決して満足しているわけではなく、そしてしばしば少し危険なのです。

弦楽器の背後にある声

2021年、リボーは『Unstrung: Rants and Stories of a Noise Guitarist』を出版した。これは、音への抵抗のマニフェストとも言えるエッセイと考察をまとめた一冊だ。本書の中で彼は完璧主義に反論し、欠陥、即興、偶然性を受け入れている。ギター、そして音楽そのものへの彼のアプローチは、たとえメッセージが複雑であっても、抗議、表現、そしてコミュニケーションの手段なのだ。

マーク・リボーのギター史は、モデルやスペックに関するものではありません(もちろん、それらも物語の一部ではありますが)。重要なのは、なぜギザギザの音の方が、クリーンな音の連続よりも深く響くのかということです。調子の悪いギターを選び、そのギターに語りかけること。そして、決して安全策を取らないこと。